第一版《无线电规则》(1906年)只有十五页(来源:国际电联) 第一版《无线电规则》(1906年)只有十五页(来源:国际电联) |

继筹备活动之后,1906年在柏林举行了第一届国际无线电报大会,有三十个国家的代表参加。大会决定由国际电联局担任大会的中心管理部门,国际电联局无线电报处于1907年5月1日开始运行。

1906年的大会制定了《国际无线电报公约》,其附件包含了这一领域的第一份规则。随后的多届大会对这些规则进行了扩展和修订,成为大家熟知的《无线电规则》。如今,鉴于无线业务众多,这一规则包括超过1,000页的信息,确定如何在国际范围内共享和使用有限的无线电频谱以及卫星轨道资源。

1982年,志愿者装订并包装了10,000册两卷的《无线电规则》。如果把打印出来的51,393,608张A4尺寸的页面堆成一摞,高度将是埃菲尔铁塔(300米)的近12倍!(来源:国际电联)

1982年,志愿者装订并包装了10,000册两卷的《无线电规则》。如果把打印出来的51,393,608张A4尺寸的页面堆成一摞,高度将是埃菲尔铁塔(300米)的近12倍!(来源:国际电联) |

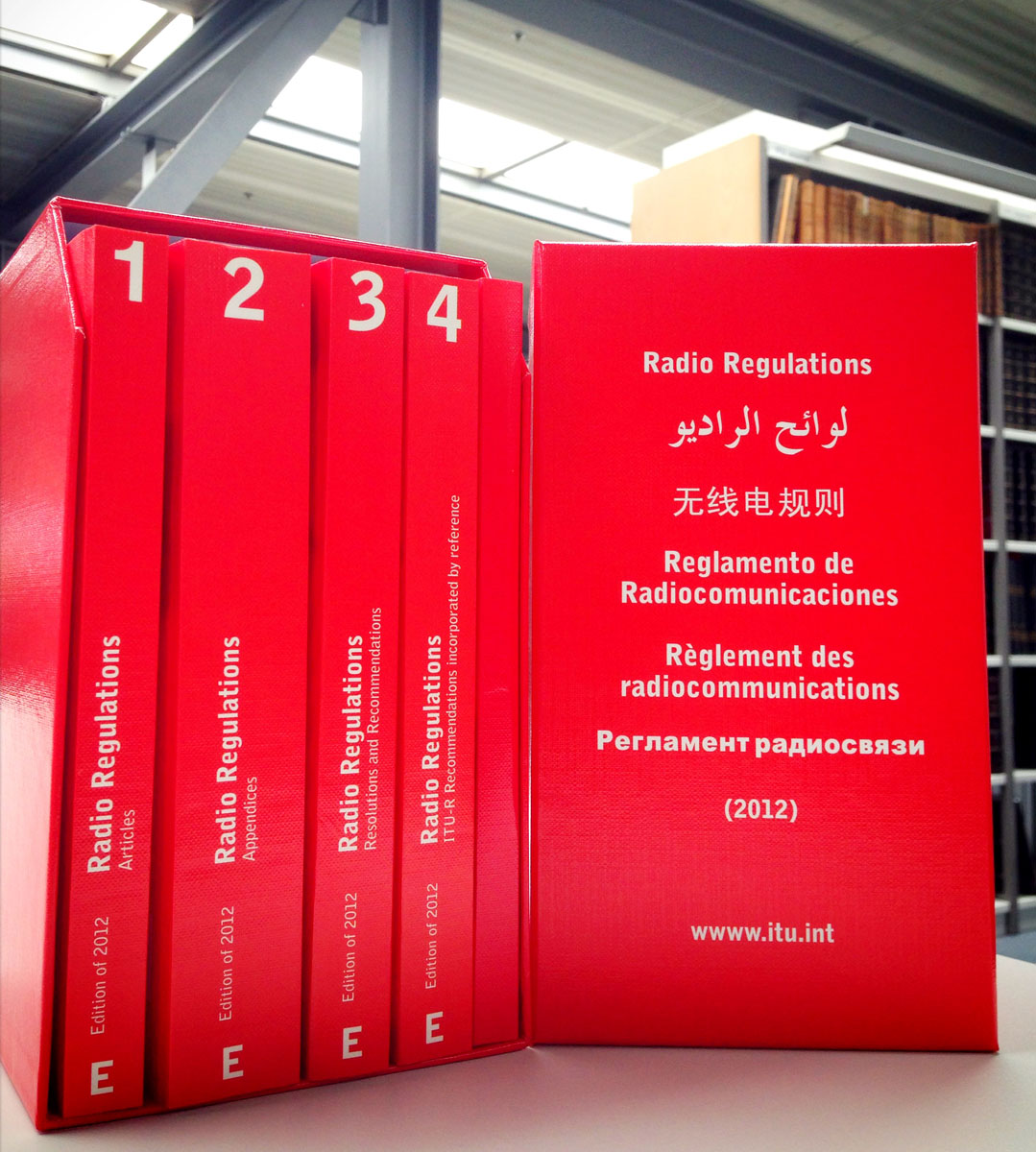

2012年版《无线电规则》共分四卷,并以国际电联的六种正式语文提供(来源:国际电联) 2012年版《无线电规则》共分四卷,并以国际电联的六种正式语文提供(来源:国际电联) |

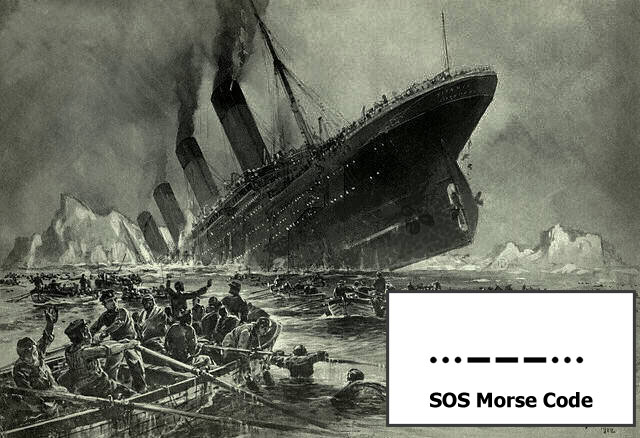

在1912年4月的泰坦尼克号灾难之后,第二届国际无线电报大会在伦敦举行。安全措施是讨论的重点事项,大会批准了此公约的第9条,将遇险电话的优先级确定为高于其他电报电话。 在1912年4月的泰坦尼克号灾难之后,第二届国际无线电报大会在伦敦举行。安全措施是讨论的重点事项,大会批准了此公约的第9条,将遇险电话的优先级确定为高于其他电报电话。 |

会议还将“SOS"确立为国际海上遇险呼叫的求救信号,这是在应急通信这一至关重要的领域迈出的第一步。但是1912年泰坦尼克号远洋客轮沉没表明需要进一步改进。悲剧发生仅几个月后,在伦敦举行的1912年国际无线电报大会就船用无线电遇险信号的通用波长达成了一致。此外,每艘船还被要求定期保持无线电静默状态,以便操作员接收遇险呼叫。

在整个二十世纪二十年代,无线电的使用迅速增长,包括流行的广播。为了提高操作效率和质量,1927年华盛顿大会为各种无线电业务(固定、水上和航空移动、广播、业余和实验性)划分了频段。