Les Nouvelles de l'UIT résumeront au total cinq études portant sur l'indépendance et l'efficacité des instances nationales de réglementation, et c'est le Brésil, troisième des cinq pays considérés, qui est à l'honneur dans le présent numéro

Le Brésil se situe au cinquième rang mondial en superficie, après la Russie, la Chine, le Canada et les Etats-Unis. Sa population, proche de 170 millions d'habitants, le place au sixième rang. Ce pays, seule nation de langue portugaise du continent américain, présente de loin la plus forte économie d'Amérique latine, avec un PIB de 1089 milliards USD en l'an 2000. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, le Brésil a acquis sur la scène mondiale un poids économique considérable, et cette nation, qui fait figure à l'échelle régionale de leader politique, constitue un important pôle d'attraction pour les investissements étrangers directs. Le Brésil est aujourd'hui l'un des principaux marchés émergents du monde.

Le choix du Brésil pour cette série de cinq études de cas par pays procède d'un certain nombre de raisons déterminantes.

Tout d'abord, ce pays a réussi à promulguer une législation complète dans le secteur des télécommunications, à créer

un organisme de réglementation, à privatiser les différents opérateurs et à susciter une certaine concurrence dans

un régime de duopole en un peu plus de deux ans. ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), son instance de réglementation,

est reconnue par ses homologues du monde entier comme l'une des plus transparentes et l'une des plus indépendantes de

la planète.

|

Doreen Bogdan-Martin, chargée des questions de réglementation, UIT/BDT. |

Au Brésil, le secteur des télécommunications est structuré en fonction de trois grands principes: concurrence, service/accès universel (ou encore, pour reprendre la terminologie adoptée dans le pays,«universalisation») et qualité. Ce modèle procède de deux événements charnière, à savoir, d'une part, l'adoption de la loi minimale de 1996 libéralisant les services mobiles et, d'autre part, l'adoption de la loi générale sur les télécommunications de 1997, laquelle a porté création de l'instance nationale de réglementation (ANATEL) et défini des directives applicables à la privatisation de Telebrás, opérateur de télécommunication jouissant jusque-là d'un régime de monopole. La loi générale a eu pour effet de retirer la prestation de services de télécommunication du domaine de compétence des pouvoirs publics, dont le rôle a été modifié puisque, de fournisseur de services, ils sont devenus en fait l'instance de réglementation du secteur. Telebrás, après avoir eu le monopole de la fourniture des services internationaux, longue distance et locaux pendant 26 ans, a été subdivisée en douze holdings séparés.

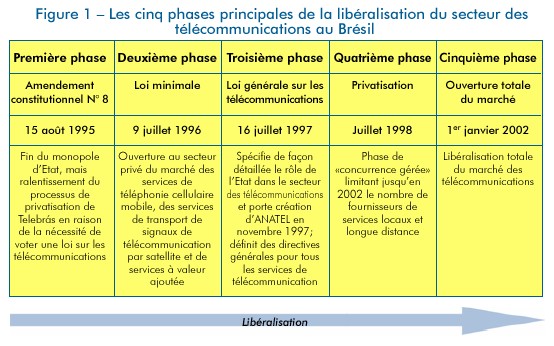

En 1998, l'Etat a cédé 100% de ses intérêts à Telebrás, et le produit de cette opération s'est chiffré à 19 milliards USD. Immédiatement après la privatisation, ANATEL a résolument entrepris de créer les bases de la concurrence dans plusieurs secteurs du marché, subdivisant le pays en un certain nombre de régions d'exploitation. Au cours des 18 mois qui ont suivi la privatisation, l'instance de réglementation a réussi à instituer dans chaque région d'exploitation du pays un régime de concurrence duopolistique (systèmes fixes, systèmes cellulaires). A l'heure actuelle, tous les opérateurs de lignes fixes ont dans leur région un concurrent, et chaque région comporte par ailleurs deux opérateurs de systèmes cellulaires qui se font également concurrence. Le marché sera totalement ouvert à la concurrence d'ici 2002 (figure 1). Dans le domaine du mobile, des enchères publiques ont eu lieu cette année en vue de l'introduction des communications mobiles personnelles.

Avant la création d'ANATEL, le Ministère des communications du Brésil (MINICOM) était l'instance nationale chargée

de réglementer la totalité des services de télécommunication du pays. Dès sa création (quatrième trimestre de

1997), ANATEL a assumé le rôle de réglementation du MINICOM (à l'exception du domaine de la radiodiffusion).

L'agence disposait du statut d'administration nationale indépendante, jouissant de l'autonomie financière, laquelle a

été à la fois un facteur d'excellente réactivité vis-à-vis des demandes du secteur et un élément renforçant la

confiance des investisseurs pour ce qui est de la transparence et de l'équité de la démarche réglementaire au Brésil.

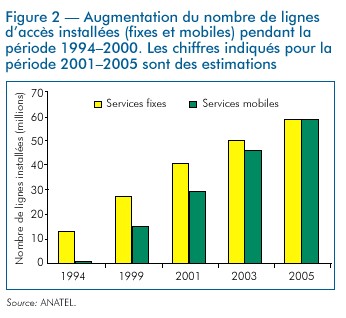

Depuis la privatisation et l'introduction du régime de concurrence duopolistique, la croissance du marché a été

spectaculaire. La télédensité est passée de 13 à près de 28 lignes pour 100 habitants à la fin de l'an 2000. La

baisse des redevances de mise en service a été tout aussi impressionnante: 3546 USD en 1990, 28 USD en 2000! Le développement

du service cellulaire mobile s'est chiffré à 340% au cours de la période 1994-2000. Selon les estimations, le pays

comptera, en 2005, 58 millions de lignes fixes et 58 millions d'abonnés au cellulaire (figure 2).

ANATEL, dont le siège est établi à Brasilia et qui dispose de 11 bureaux régionaux, a pour mission de réglementer les télécommunications dans l'intérêt des citoyens et en fonction de l'intérêt public, et de faire en sorte que les investisseurs aient confiance dans le marché brésilien.

ANATEL comprend deux organes supérieurs, à savoir le Conseil d'administration et le Conseil consultatif. Le Conseil d'administration, qui prend les décisions, comporte cinq membres dénommés «Conseillers». Le Conseil consultatif est un organe indépendant dont les participants représentent le Congrès, le pouvoir exécutif, les consommateurs et les opérateurs, et qui est chargé de conseiller ANATEL sur diverses questions de politique.

Au-dessous du Conseil d'administration, les 1600 fonctionnaires d'ANATEL sont organisés en «superintendances» ou départements. ANATEL s'efforce de faire en sorte que sa structure lui permette de s'adapter à l'évolution de l'environnement des télécommunications. En août 2000, le Congrès a voté une loi portant création du Fonds pour l'universalisation des services de télécommunication (FUST), qui a notamment pour objet de mobiliser les ressources nécessaires pour financer l'achat et la mise en service d'équipements de télécommunication dans les petites communautés et les régions isolées. Les opérateurs étant tenus de contribuer au Fonds à partir de 2001, ANATEL a décidé, au milieu de cette année, de créer une «superintendance de l'universalisation» chargée du service universel. La structure de l'agence pourra être modifiée plus avant à l'avenir en réponse à la convergence.

Ayant amorcé ses activités quelques mois à peine après l'adoption de la loi sur les télécommunications de 1997, et en prévision de la privatisation de Telebrás qui devait intervenir une année plus tard, ANATEL a dû établir des priorités dans ses travaux. L'agence a élaboré et promulgué la réglementation requise pour mettre en place un marché cellulaire compétitif et superviser les procédures de mise aux enchères des licences d'exploitation de système cellulaire dans l'ensemble du pays, elle a rédigé et approuvé une nouvelle réglementation régissant l'interconnexion, mis en œuvre une nouvelle convention sur la sélection des opérateurs de systèmes longue distance et enfin orienté le marché du cellulaire, qui a connu deux années de croissance exponentielle. Sous l'effet de ces premiers succès, et de l'indépendance établie par la loi sur les télécommunications de 1997, le paysage de la concurrence, sur le marché brésilien des télécommunications, a subi une remarquable transformation.

Le dialogue avec le public est pour ANATEL une priorité absolue qui apparaît dans toutes ses activités (encadré). De fait, depuis sa création, l'agence demeure résolue à assurer une interaction constante avec le grand public, en faisant usage de son site web (www.anatel.gov.br), et en ayant recours à divers moyens: conférences de presse hebdomadaires, conférences, télécentres publics (installations dont disposent d'ores et déjà un certain nombre de capitales d'Etats, et où le public peut s'informer directement auprès des services administratifs ou encore entamer une démarche administrative) ou encore centres d'appels, disponibles 24 heures sur 24 (numéro gratuit) où les citoyens peuvent faire consigner leurs réclamations.

ANATEL est chargée de la plupart des fonctions réglementaires classiques dans le secteur des télécommunications:

octroi des licences, approbation des tarifs, spécification des normes techniques et des barèmes d'interconnexion,

homologation, attribution des fréquences, détermination des redevances de licence, vérification de la qualité de

service.

Le dialogue avec le public – la priorité absolue d’ANATELANATEL a également recours à des campagnes institutionnelles pour communiquer davantage avec le public et mieux connaître ses besoins. Avec un taux de pénétration de 85% dans les foyers brésiliens, la télévision a bien servi cet objectif. En 1999, le Gouvernement a lancé une campagne baptisée «Ordre et progrès dans les télécommunications du Brésil», laquelle avait plusieurs buts: mieux informer le public sur les objectifs de développement et de qualité de la téléphonie, rappeler aux utilisateurs que les opérateurs ont des obligations et qu’ils peuvent exiger d’eux qu’ils les respectent et donner au public des statistiques sur l’expansion des services à la suite de la privatisation. La télévision et la presse écrite ont été les principaux supports de cette campagne. Elle comportait une série de spots publicitaires avec des images frappant l’imagination des consommateurs et décrivant en termes simples l’évolution des télécommunications. Ces spots mettaient l’accent sur la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et les publiphones. Chaque spot publicitaire s’achève sur un message désormais familier à tous les Brésiliens «ordre et progrès» dans les télécommunications du Brésil. Il s’agit là de la devise nationale qui apparaît sur le drapeau brésilien.  (ITU 010090) (ITU 010090)

Cette formule est non seulement novatrice mais aussi unique dans le monde des régulateurs. La campagne telle qu’elle a été conçue permettra certainement de mieux informer le consommateur. Par ailleurs, grâce aux spots publicitaires le public est au courant de l’existence d’un régulateur, ANATEL, soucieux des intérêts de tous les citoyens brésiliens, ce qui n’est pas le cas dans la plupart des pays où l’homme de la rue ne sait pas nécessairement s’il existe dans son propre pays une autorité de réglementation et, si oui, quel est son nom. Qui plus est, selon toute vraisemblance, les personnes ne s’intéressant pas à l’exploitation, à la politique ou à la réglementation des télécommunications, ne sauront pas, pour la plupart, que les opérateurs ont des obligations, qu’un certain nombre de nouvelles lignes vont être installées et qu’avec la privatisation et la libéralisation du marché les tarifs ont baissé et continueront de le faire. La formule retenue qui permet de faire connaître au public les mesures prises par le régulateur, d’expliquer les réformes passées et actuelles, l’évolution du marché et les avantages pour le consommateur, va vraisemblablement amener davantage de citoyens à s’intéresser et à participer aux activités d’ANATEL.

Joel Araújo Carneiro a une petite entreprise. Il ramasse les journaux, les bouteilles, les verres et assure des services de nettoyage. Pour l’atteindre, appelez son téléphone cellulaire. Le spot publicitaire parle de la disparition du monopole, de l’augmentation du nombre de téléphones cellulaires et de la baisse des tarifs. David Carlos vit sur son bateau au sein de la communauté Ariau. Par bateau, il lui faudrait beaucoup de temps pour avoir accès ou pour se relier au monde. La scène suivante, on le voit descendre de son bateau et se diriger vers un publiphone pour aller téléphoner. Il s’est ainsi relié au reste du monde beaucoup plus rapidement. Le spot publicitaire annonce qu’avec la privatisation, les titulaires d’une licence sont tenus d’installer un certain nombre de publiphones.

Dans le troisième spot publicitaire, on voit Donha Cecilia: elle regarde une carte de Noël qu’elle a reçue l’an dernier de sa fille et cette année c’est par téléphone sur son poste fixe que sa fille lui souhaite un joyeux Noël. Le spot publicitaire parle du coût du service téléphonique à l’ère du monopole, de la baisse sensible des prix intervenue tout juste 24 mois après, de la multiplication des opérateurs de lignes fixes et de leurs obligations en matière d’implantation du réseau. Source (photos): Publicis Norton. (UIT 010090) |

Au Brésil, le principe du service universel veut que tout citoyen, où qu'il se trouve, et quelle que soit sa

situation socio-économique, puisse avoir accès aux télécommunications. Pour assurer l'accès universel et le service

universel, ANATEL encourage les concurrents, dans le secteur des télécommunications, à offrir des services de qualité

acceptables et à proposer des tarifs commercialement raisonnables à toute personne physique ou morale qui demande ces

services. Les différents opérateurs en présence sont également encouragés à offrir d'autres formes d'accès aux

services de télécommunication à moindre coût, afin que les personnes ne pouvant pas assumer des tarifs

commercialement raisonnables puissent néanmoins avoir accès aux services de télécommunication.

|

ANATEL va devoir faire face au problème de la libéralisation totale du marché en janvier 2002 |

Le Brésil procède en deux temps pour atteindre ses objectifs de service universel. Tout d'abord, il met en œuvre les objectifs fixés par le pouvoir exécutif dans le Plan général d'universalisation des télécommunications (Plano Geral de Metas para a Universalização — PGMU) de mai 1998. Ce Plan fixe pour les compagnies assurant des services de téléphonie fixe publics (c'est-à-dire les entreprises privatisées de l'ex-Telebrás) des objectifs bien précis en matière de service universel. Dans un second temps, il utilise le Fonds FUST créé pour financer les programmes destinés à compléter les programmes du PGMU. Les priorités d'affectation des ressources de ce Fonds sont arrêtées par le Ministère des communications en consultation avec les autres ministères. En l'occurrence, les priorités absolues concernent l'éducation (Internet dans les écoles) et la santé publique.

ANATEL a pu s'appuyer sur les expériences positives des pays qui ont restructuré leur secteur des télécommunications avant elle et éviter ainsi divers écueils. Elle a défini sur la base de sa propre expérience un certain nombre de meilleures pratiques.

ANATEL, comme toutes les instances de réglementation, connaît un certain nombre de problèmes majeurs, notamment

au niveau du personnel — comment trouver, recruter et fidéliser un personnel suffisamment qualifié. Se posera également

le problème de la libéralisation totale du marché en janvier 2002: l'agence devra adapter ses méthodes, conçues au

départ pour gérer la concurrence, afin, désormais, de favoriser l'ouverture du marché.

|

On trouvera sur le site web de l’UIT–BDT (www.itu.int/ITU-D/treg/Case–Studies/Index.html) une description plus détaillée des meilleures pratiques adoptées par ANATEL et des problèmes qui vont se poser ultérieurement à l’agence, ainsi qu’une analyse de son efficacité et de son indépendance globale. |